沅水行至洪江,忽然就放缓了节奏。这条劈开武陵山脉的急流,在此处与巫水邂逅,于是卸下奔涌千里的劲道,将湍急化作了缠绵。就在两水交融的顿挫之间,孕育出了一派繁华气象,生长出一座千年古城的荣耀。盛夏时节,来到有“福地”之称的怀化,沿沅水走进洪江古商城,在“窨子屋”的青砖灰瓦里,在古码头的台阶前,找寻那些被岁月掩藏却又生生不息的洪商之道,探究怀化人敢为人先的精神密码。

一

因水而兴的洪江古商城,像一部被时光浸染的古籍,轻轻翻动,就会听到三千年岁月流淌的声音。它起源于春秋、始建于唐代。元朝末年,洪江已是湘黔边境上一个重要的驿站,商旅往来,货物云集;明代万历年间,洪江犁头嘴成了洪江最早的港口商埠,而且颇具规模;到了清朝康熙年间,这里商贾集聚、舟楫纵横、烟火万家,不仅是湘西南经济、文化、宗教的中心,更是大西南山区通江达海的第一站,享有“五省通衢”的美誉。清康熙二十六年(1687年),文人王炯在他的《滇行日记》中,这样形容洪江商城:“烟火万家,商贾骈集,货财辐辏,万屋鳞次,帆樯云聚,是为巨镇。”

走进古商城,仿佛走在由青石街道与高墙飞檐构筑的时光长廊里。街巷两侧的建筑依势而立,风火墙高耸,雕花窗棂虚掩。青石板铺就的路面早已被岁月打磨得光滑温润。我们到的时候,还是上午九点多钟,可宽宽窄窄的巷子里,早就人流如织了。

从史料中获知,鼎盛时期,全国有18个省、24个州府、80多个县到这里设立同乡、同业会馆,全城3.8万人,从事经营的就有1.6万多。18家报馆、23家钱庄,34所学堂、48个半戏台,还有上百家店铺、近千家作坊。仅凭这些数字,就能想象到当时的洪江古商城是何等的繁华。

徐徐清风,裹着一股淡淡的桐油与老木材混杂的独特气味,这是洪江最古老的味道,是洪江商人用江水、汗水和智慧,历经数百年光阴浸泡出来的。在洪江数十种远近闻名的行当中,尤其以桐油、木材、白蜡最为有名。清朝时期,仅被称为“洪油”的桐油一项,每年便从这里输出700万公斤,其产量曾占到湖南总产量的三分之一以上,一度超过了传统大宗商品丝绸与茶叶,成为出口贸易的中流砥柱。据民国时期的《洪江日报》记载,我国出口之大宗商品,除丝茶而外,当属桐油。沈从文先生在《常德的船》中,为当时的洪江桐油船只写下了生动的文字:“在沅水流域行驶,表现得富丽堂皇,气象不凡,可称巨无霸的船只,应当数‘洪江油船’。”

漫步在古街老巷里,感觉每一步都踩在了洪江商道的密码之上。“徐荣昌”“福全祥”“庆元丰”等老商号的匾额,被岁月打磨得泛着光亮,像一双双智者的眼睛,注视着来来往往的行人。推开老商号一扇扇半掩的木门,如同翻开了洪商以信立本、以义致远的商道秘笈。

“里仁巷”的故事,一直让我们感叹不已。清朝时,商城里一位李姓富商因资金周转不灵,将一栋“窨子屋”卖给了刘姓商人。刘姓商人修缮房子时,在地下挖出了一袋金子,便当即原封送回,谁知李姓商人却以“房屋既售,概不追索”婉拒。推辞不下,双方只好来到汛把总署寻求帮助。最后经过调解,双方同意将金子用于修桥铺路的公益。当地人为嘉奖两位商人的善举,赠其“里仁为美”四字,“里仁巷”也由此得名并流传至今。

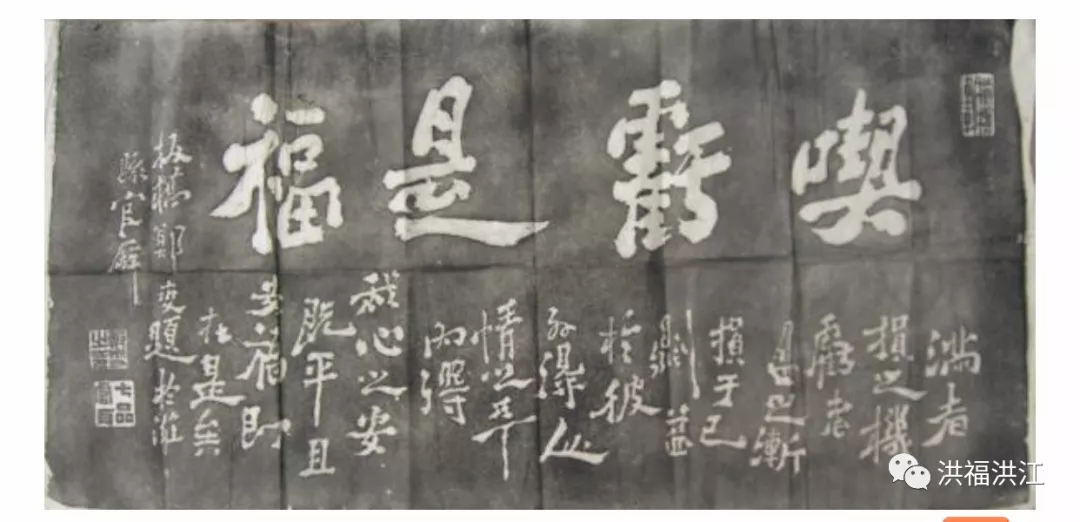

陈荣信商行就在“里仁巷”。步入庭院,墙上的“吃亏是福”泥塑横额格外引人注目。导游讲解后,才知道这是清代书画家郑板桥赠与他的远亲郑煊的。浙江商人郑煊常年在洪江做木材生意,有一次运输木材,遇到河道搁浅,即使运往市场,也将血本无归。郑煊为此特别沮丧。郑板桥得知后,便赠与郑煊“吃亏是福”的勉词。没想到,因为河道搁浅,造成市场上木材紧缺,结果价格猛涨,郑煊不但没有亏损反而还赚了不少。从中悟出“义利并举”之商道的郑煊,将意外所得的半数捐作义渡。为了教导后人,他将勉词携回洪江,请人拓印后镶嵌于高墙之上,让往来的商旅明白,吃亏处往往都藏有福报的种子。

商海浮沉,唯有“义利并举”是不沉的舟楫,这或许正是洪江古商城千年兴盛不衰的奥秘。

二

洪江古建筑群,被誉为江南民居古建筑的经典,是国内保存最完好的古建筑群之一。

这些建筑,看似随山势起伏,自然天成,实则处处匠心独运。一栋栋“窨子屋”,全以“井”字错落铺展,形成了“七冲八巷九条街”的独特格局。那纵横之间,是商道的玄机,是智慧的沉淀,深藏着古代工匠天人合一的营造理念和生存哲学。这座古城并不是寻常的安居之所,“窨子屋”集居住、商贸、仓储于一体,是专门为洪江商贾精心建造的商贸城池。徽派的马头墙,江南的雕花窗,还有湘西南民居的拙朴,形成了洪江商城独具特色的建筑风格,透露出浓厚的地域文化气息。

现存的“窨子屋”,是对这片恢宏建筑群最生动的解读。古代的建筑工匠将商道智慧砌入古朴的高墙院落里,那青瓦屋脊,如龙鳞披甲,而飞檐翘角,又似鸿鹄展翅。屋檐相连形成可避风雨的长廊;高墙互倚围合出藏有生活哲思的天地。毛细血管般的青石板路,蜿蜒伸展着,将曲折的巷子与码头、商铺、钱庄紧密地拴在一起,使整个古商城浑然一体,如同绘就在沅水边的一幅壮阔恢宏的《清明上河图》。

历经千年风雨的浸染,这座古商城至今仍然完好地保存着380多栋明清时期的古建筑,那些盛极一时的寺院、镖局、钱庄、商号、作坊、客栈、报馆等,尽管岁月褪去了它们往昔的光华,但从它们宏阔的格局里,依然可以感受到曾经的气派与辉煌。

上世纪70年代初,随着枝柳铁路的通车,当第一列火车穿过雪峰山隧道,沅水的号子声渐渐沉入历史的深处,繁杂喧闹的古商城,像一位睿智而沧桑的老人,从此隐身于时光的褶皱里,静待着又一个繁华的到来。

从岁月的光影里走出来,轻快的脚步和青石板共鸣出时代的节拍。游客们在街巷里穿行,他们的欢声笑语,店家的热情招呼,在古城的街巷里、山水间弥漫激荡,那生动鲜活的时代气息,如同盛夏的热浪扑面而来。

文旅业的春风,吹醒了这座沉寂许久的古商城。当地政府投资数亿元,对古商城进行了系统性修复和保护性开发。古街巷的基础设施悄然升级,旅游业态渐次丰盈,客栈前五彩的灯笼轻轻摇曳,特色商铺陈列着地方物产,茶楼酒坊里飘出袅袅香气。还有《又见小城故事》《桐油花开》《一代洪商》等沉浸式的演出,将商道文化之魂,重新注入到了千年古城的血脉里。

如今,这座已是全国重点文物保护单位的古商城,不再是“养在深闺人未识”,天南地北的游客踏着沅水的浪花而来,在这里探寻古商城的前世今生,聆听“一个包袱一把伞,来到洪江当老板”的创业传奇,感受洪江商道“以义致利、经纬天下”的文化遗风。

三

时代的洪流,一如浩浩汤汤的沅水,向着江海奔腾不息。

在距洪江古商城数十里外的㵲水河畔,一座以铁路牵动山川、通达世界的国际陆港正如春笋拔节,在这片热土上迅速生长。它用钢轨与集装箱续写洪江的商道精神,以现代化的方式,演绎着新时代的怀化“商道”传奇。

这里,没有古商城温润光滑的青石板路,没有“窨子屋”墙墙相倚的拙朴建筑,也没有古码头上人声鼎沸的喧闹。有的是,高耸的龙门塔吊,庞大的集装箱阵列,标准化的厂房,以及南来北往的车流。

一班班列车在这里集结,又从这里出发。向南,跨越千山万水,直抵东盟;向北,横贯亚欧,通达世界。工作人员告诉我们,这条融入“一带一路”的西部陆海新通道,已被纳入商贸服务型国家物流枢纽建设名单。未来,这里将成为湘鄂赣三省东盟货物的集结中心,成为湖南乃至中部地区通向世界的崭新门户。

在怀化国际陆港建设规划展示大厅,一幅宏大的发展蓝图徐徐展开。我们清晰地看到,怀化人没有只甘于做西部陆海新通道物流的过道、商贸的中转站。他们的目光,早已投向更加辽阔的未来,不仅要打通“经济通道”,更要构筑一座“通道经济”的高地,让物流、商流、资金流、信息流在此交汇融合、生根开花。工作人员说,怀化正在以陆港为中心,吸引箱包企业集群落地、抱团入驻、链式发展。短短两年时间,就有170多家链上企业扎根,产值突破了40亿元。讲述国际陆港带来的巨大变化时,工作人员的脸上总是洋溢着自豪的微笑。

穿山越岭蜿蜒而来的铁轨,不像沅水那般温婉多情。它用钢铁的意志,重新绘制怀化经济的版图。这座“被火车拖来的城市”,借助国际陆港这一开放平台,正蜕变为辐射全国、连接世界的区域枢纽,成为湘西南通江达海的又一条国际大通道。

曾以为,通江达海是沿海城市的专属。谁曾想,深居武陵与雪峰山脉怀抱的怀化,竟以山河为纸、以铁轨作笔,把绵延群山化作通天的阶梯,将悠悠沅水当作入海的航道,挥毫写就了又一部属于当代怀化人的江海传奇。

离开怀化的那天,动车沿沅水飞驰。窗外,怀化国际陆港一闪而过。我忽然想起2300年前,屈原流放途中在溆水畔写下的《离骚》。曾经,怀化先民以敢为人先的胆识,在重山险水中开辟出商道传奇;而今天的怀化人,以现代化的国际陆港续写的通江达海当代篇章,是对“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”精神的赓续,也是对这个时代最生动、炽热的回响。

(作者:阮仲谋)

原载:《三峡日报》,作者系正高级编辑。中国作家协会会员,湖北省宜昌市作协副主席、宜昌市散文学会副会长、宜昌市小说家学会副会长。2020年被湖北省委、省政府表彰为湖北省抗击新冠肺炎疫情先进个人。现任宜昌三峡融媒体中心编委。1990年开始发表文学作品,先后在省级以上文学刊物发表《贵福当兵》《这活真难干》《仕途》《朝中无人》等中短篇小说。由中译出版社出版了小说集《古老的磨盘河》。多次获湖北新闻奖、中国报纸副刊奖等。与人合著、编辑出版了《千古英杰——夏明翰烈士的传奇人生》《都市里的村庄》《新城逐梦》《烽火岁月》《北美印象》等多部文化及新闻类书籍。

责编:佘洪涛

来源:怀化日报